Le

spectacle

des

Vikings

représente

les

moines

de

Noirmoutier

fuyant

devant

l'invasion

des

Normands

et

cherchant

sur

le

continent

un

refuge

pour

les

restes de Philibert.

L'évocation

des

atrocités

et

des

profanations

commises

par

les

envahisseurs

s'inspire

du

récit

d'Ermentaire

de

Noirmoutier,

également

appelé

Ermentarius Tornusiensis (xxx- 860).

La

mise

en

scène

renforce

l'émotion

en

jouant

sur

l'amplification

épique,

les

détails

pathétiques

du

récit

mais

aussi

sur

le

ton

et

la

gestuelle

du

moine

traumatisé.

Pour

illustrer

les

vertus

thaumaturges

des

reliques,

des

prodiges

spectaculaires sont représentés.

Sous

les

yeux

médusés

des

Normands

déjà

subjugués

par

un

triple

jet

de

flammes gigantesques, le reliquaire jeté dans le fleuve refait surface.

Saint

Philibert

revêtu

des

attributs

de

Père

Abbé

s'en

extrait

avec

dignité,

puis

après

avoir

béni

les

Vikings

miraculeusement

convertis,

disparaît

mystérieusement dans l'envol d'une colombe.

Dans

l'intervalle,

la

résurrection

de

l'enfant

noyé

rendu

à

sa

mère

éplorée

évoque

les

scènes

miraculeuses

des

vies

de

Saint

Nicolas

ou

Saint

Christophe

telles que La Légende Dorée les popularisa au XIIIème siècle.

Cependant,

au-delà

du

recours

au

merveilleux

chrétien

caractéristique

des

hagiographies

(écriture

de

la

vie

ou

œuvre

des

saints)

médiévales,

les

miracles

de

Saint

Philibert

dans

le

spectacle

des

Vikings

retracent

de

façon

symbolique

l'action

missionnaire

des

moines

du

Haut

Moyen-âge

et

l'évangélisation

des

Normands par le biais de l'adhésion de leurs chefs à la religion chrétienne.

C'était il y a 1200 ans !

L'histoire

nous

est

contée

par

un

texte

très

ancien,

la

Vita

Sancti

Filiberti

(Vie

de

St

Philbert)

écrite

au

VIIème

siècle,

sans

doute

par

un

moine

anonyme

de

Jumièges,

et

réécrite

par

un

moine

de

Noirmoutier

appelé

ERMENTAIRE

vers 853-854.

L'orthographe exacte serait FILIBERT, selon les premiers textes connus.

Mais

cette

écriture

a

varié

suivant

l'humeur

des

copistes,

ou

les

traditions

régionales :

FILBERT

-

PHILIBERT

-

PHILBERT

-

PHILEBERT

-

PHLIBERT

-

PHLIBART - PHILIBART.

Dans

l'ouest

de

la

France

(Anjou,

Normandie,

Poitou

et

Vendée)

on

dit

plus

volontiers : PHILBERT.

On

attribue

à

son

nom

une

origine

germanique

qui

signifie

:

"Le

très

brillant".

Philbert est né à EAUZE (Gers), capitale de l'Aquitaine au temps des rois mérovingiens, vers l'an 616.

Il était fils d'un haut fonctionnaire royal qui s'appelait Philibaud.

De sa mère l'histoire n'a pas retenu le nom.

Son

père

fut

nommé

Evêque

d'Aire

(Landes)

à

la

demande

des

habitants,

en

l'an

820.

On

en

déduit

qu'il

était

alors

veuf,

et

donc

que

PHILBERT

connut

à

peine

sa

mère.

A

15

ans,

on

le

destine

à

une

carrière

administrative,

et

PHILBERT

s'en

va

à

la

Cour du Roi.

La Cour de DAGOBERT est alors fastueuse.

Elle

est

le

creuset

d'idées

bouillonnantes

en

quête

de

renouveau

de

la

société

franque.

Les

extrêmes

s'y

côtoient,

hommes

rudes

et

brutaux

comme

EBROIN,

gens

pieux et instruits comme St ELOI.

Très

vite,

PHILBERT

se

lie

d'amitié

avec

WANDRILLE

et

OUEN

(l'un

devint

Abbé, et l'autre Evêque de Rouen).

Au bout de 5 ans, il renonça aux fastes de la Cour pour devenir moine à son tour.

Il rentre alors au monastère de REBAIS (Seine-et-Marne) où il va passer 15 ans avant d'en devenir le Père Abbé, en 650.

C'est

alors

qu'il

voyage

beaucoup

d'une

abbaye

à

l'autre

en

France,

Italie,

Bourgogne.

Il

va

faire

"provision

d'expérience",

non

seulement

à

la

recherche

de

la

règle

idéale

pour

ses

futurs

monastères,

mais

aussi

en

observant

attentivement

les

réalités sociales, politiques et économiques de son temps.

C'est une époque où la vie monastique fleurit.

Les

abbayes

deviennent

des

hauts-lieux

non

seulement

de

la

recherche

de

Dieu, mais aussi du travail intellectuel et manuel.

Elles

ont

un

fort

impact

sur

les

populations

qu'elles

évangélisent,

instruisent

et soignent.

En

654,

PHILBERT

fonde

lui-même

sa

propre

abbaye,

dans

une

boucle

de

la

Seine,

à

JUMIEGES,

dans

la

province

de

Normandie

qui

s'appelait

alors

la

NEUSTRIE.

L'importance

des

ruines

actuelles

de

cette

abbaye

donne

une

idée

de

ce

que

dut

être

son

rayonnement,

quand

on

pense

qu'elle

fut

capable

d'accueillir

jusqu'à 900 moines à la fin du VII' siècle.

Poursuivi

par

la

haine

du

Maire

du

Palais

EBROIN,

à

qui

il

avait

dit

ses

quatre

vérités,

PHILBERT

fut

d'abord

emprisonné

à

Rouen,

puis

chassé,

interdit de séjour ,à Jumièges.

Il

trouve

asile

alors,

près

de

l'Évêque

de

Poitiers

ANSOALD,

qui

lui

confie

l'île

d'HERIO

(Noirmoutier)

en

675,

avec

quelques

possessions

intéressantes

sur

la

côte :

AMPENNUM (Beauvoir-surMer) et DEAS (St-Philbert-de-Grand-Lieu).

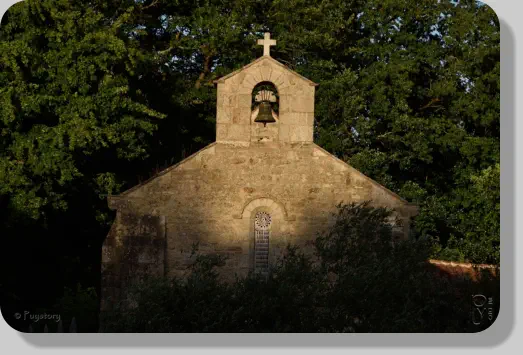

Mais à Noirmoutier, il n'arrive pas dans un endroit désert.

Il

existait

déjà

de

petites

communautés

avec

village,

chapelle

et

nécropole

(aux

lieux

dits

actuellement

St-Hilaire

et

St-André)

et

même

une

activité

de

sauniers

à Luzéronde.

Dans

cette

île,

il

va

fonder

un

nouveau

monastère,

certes

moins

grandiose

que

celui de Jumièges, mais dont le rayonnement sera tout de même très important.

Regain

d'évangélisation

des

habitants,

protection

contre

la

mer

(avec

de

nouvelles

digues),

utilisation

de

la

mer

(développement

des

marais

salants,

du

commerce maritime et fluvial).

Cet

homme

extraordinaire

PHILBERT,

à

la

fois

moine

retiré

du

monde,

priant

dans

la

solitude

des

forêts,

ou

près

des

rochers

sur

le

rivage,

fut

en

même

temps

homme

de

son

temps,

très

impliqué

dans

la

vie

économique

et

le commerce, plantant ses monastères en des lieux stratégiques.

Evincé

de

l'estuaire

de

la

Seine,

il

se

remet

au

travail

dans

l'estuaire

de

la

Loire.

Au

bout

de

10

ans,

PHILBERT

rendit

son

âme

à

Dieu,

au

milieu

de

ses

moines et du peuple de Noirmoutier, le 20 août 685 (ou 687- 688).

Aussitôt il devint SAINT PHILBERT, canonisé par la voix populaire.

De

suite,

il

fait

l'objet

d'un

culte

public

qui

se

propage

rapidement,

de

la

Bretagne à la Gascogne.

Aujourd'hui 25 diocèses de France célèbrent solennellement sa fête.

Plus

de

50

églises

lui

sont

officiellement

dédiées

et,

dans

combien

d'autres

innombrables,

des

statues,

des

vitraux,

des

peintures

attestent

la

vénération

des fidèles.

Des communes même portent son nom.

En Vendée, St-Philbert-de-Bouaine et St-Philbert-du-Pont-Charrault.

Des

abbayes

lui

doivent

un

nouveau

rayonnement

comme

Luçon

et

StMichel-

en-l'Herm.

Au lendemain de sa mort les miracles commencent.

Les

malades

arrivent,

toujours

plus

nombreux

avec,

parmi

eux,

beaucoup

d'enfants et de femmes.

Les miracles n'en finissent pas de se succéder et de se multiplier.

La Vita Sancti Filiberti est intarissable sur ce sujet.

Au IXème siècle les NORMANDS arrivent.

L'abbaye de Noirmoutier est parmi les plus exposées. ERMENTAIRE écrit :

"

Ces

barbares

s'abattaient

souvent

sur

le

port

de

l'île,

se

conduisaient

comme des gens féroces et dévastaient tout.

Les

habitants,

suivant

l'exemple

de

leur

seigneur,

préfèrent

s'enfuir

plutôt

que de courir le risque d'une extermination

".

On essaye bien de fortifier l'abbaye.

Déjà

on

organise

une

situation

de

repli

dans

le

monastère

de

DEAS

(St-

Philbert-de-Grandlieu).

Mais

le

péril

grandit

d'année

en

année,

toujours

à

la

belle

saison,

là

où

la

mer

est la plus calme.

Aussi, en juin 836, la décision est prise, et le corps de SAINT PHILBERT quitte l'île de Noirmoutier où il reposait depuis 150 ans.

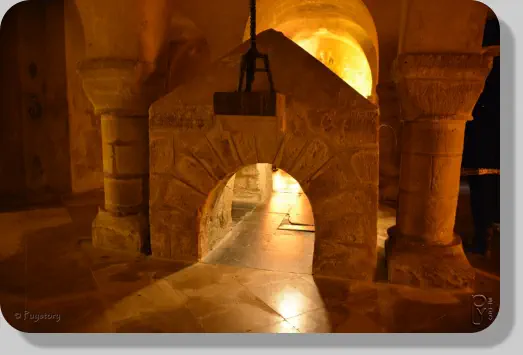

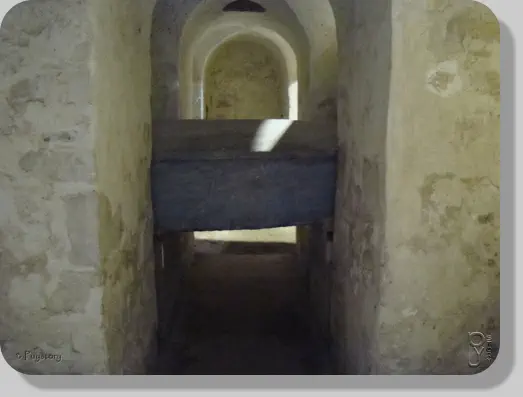

Le lourd sarcophage de 2 tonnes, en marbre bleu des Pyrénées, va s'acheminer, par AMPENNUM (Beauvoir-sur-Mer) jusqu'à DEAS.

Là

il

fallut

modifier

l'église

monastique

et

lui

adjoindre

une

crypte

pour

contenir le Saint Tombeau.

Les

reliques

de

SAINT

PHILBERT

vont

reposer

tranquillement

dans

l'abbatiale

carolingienne pendant 22 ans.

Puis il fallut fuir à nouveau.

Dès

846,

la

communauté

part

à

Cunault,

domaine

royal

concédé

par

Charles-le-

Chauve, en laissant les reliques à Déas, adroitement camouflées.

Mais

en

858,

perdant

tout

espoir

de

retourner

à

Noirmoutier,

ils

décident

d'aller chercher les reliques.

Lors,

on

laissa

sur

place

le

lourd

et

encombrant

sarcophage

(qui

s'y

trouve

toujours

d'ailleurs),

on

plaça

les

ossements

du

SAINT

dans

une

épaisse

enveloppe

de

cuir,

et

furtivement

on

les

achemina

au

petit

monastère

de

Cunault, possession désormais de la communauté.

Mais

Cunault

était

trop

proche

de

l'océan,

et

constituait

une

proie

facile

pour

les

NORMANDS,

qui

remontaient

de

plus

en

plus

haut

sur

la

Loire,

toujours

prêts

à piller les monastères.

Aussi,

4

ans

plus

tard,

les

moines

vont

fuir

à

nouveau,

avec

leurs

précieuses

reliques, avec toujours beaucoup de miracles, chemin faisant.

Ils vont arriver en 862 à MESSAY, une de leurs possessions.

Ils vont y rester 9 ans.

La

communauté

des

moines

de

SAINT-PHILBERT

ne

se

sent

toujours

pas

en

sûreté

définitive,

et

les

incursions

normandes

commencent

à

rendre

le

séjour

en Poitou intenable.

Aussi,

toujours

dans

l'espoir

d'un

refuge

stable,

l'Abbé

GEILON,

qui

dirige

alors

la

communauté,

donne

l'ordre

à

ses

religieux

de

se

remettre,

une

4ème

fois,

en

route

d'exil,

toujours

accompagnés

des

reliques

de

leur

fondateur

SAINT PHILBERT.

Ils

aboutissent

cette

fois

en

Auvergne,

à

l'abbaye

de

SAINT-POURCAIN-

SURSIOULE, en 871.

Ils sont désormais à l'abri des invasions Barbares.

Cependant, ils n'y resteront que peu de temps.

L'Abbé GEILON, en effet, avait de grandes ambitions pour sa communauté.

C'est

pourquoi

il

se

fait

concéder,

par

Charles-le-Chauve,

le

19

mars

875,

le

territoire de TOURNUS.

Le

Roi,

"

donne

à

perpétuité

à

la

Sainte

Vierge,

à

Saint

Filibert,

illustre

confesseur

du

Christ,

comme

aussi

à

l'Abbé

GEILON

et

à

sa

congrégation

errante

...

l'abbaye

de

Saint

Valérien,

le

château

de

Tournus,

la

ville

de

Tournus, avec tous ses habitants et tout ce qui en dépend ...

".

Aussitôt

les

moines

prirent

possession

de

leur

nouveau

domaine,

le

14

mai

875

et

y

déposèrent

définitivement

les

précieuses

reliques

de

SAINT-PHILBERT,

où

elles sont toujours.

L'exode aura duré près de 40 ans.