Comme

nous

le

savons,

l'expédition

de

"La

Pérouse"

a

demandé

5

mois

de

préparation

tant

pour

le

manifeste

de

bord,

mais

également

pour

les

embarcations.

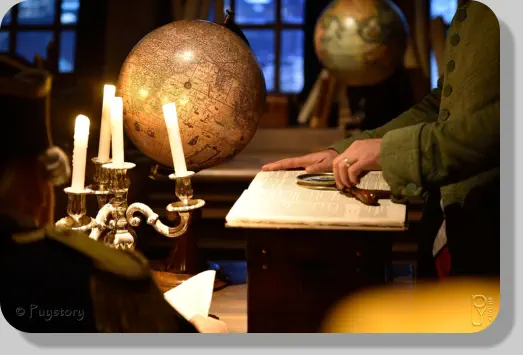

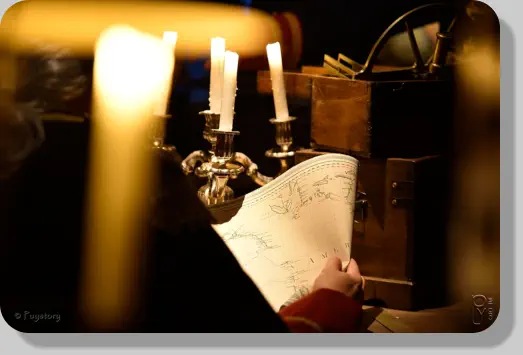

Le

manuscrit

original,

daté

du

26

juin

1785,

est

remis

au

roi

après

avoir

été

relié

pleine

peau

avec

dorures

"à

la

dentelle"

et

décoration

aux

armes

et

au

chiffre

de

Louis XVI.

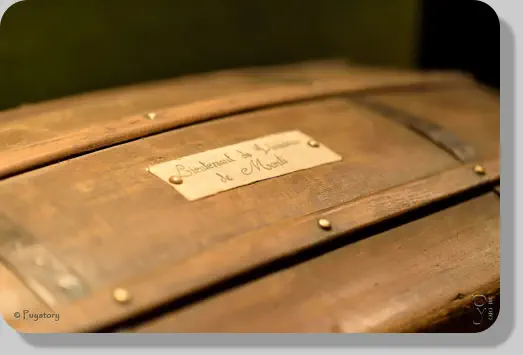

Deux copies du manuscrit sont également réalisées.

La

première

est

remise

au

maréchal

de

Castries

(1727-1801)

ministre

de

la

Marine.

La

seconde

est

destinée

au

chef

de

l'expédition

et

elle

disparaîtra

dans

le

naufrage de La Boussole.

L'expédition

de

La

Pérouse

est

l'aboutissement

de

plusieurs

siècles

d'efforts

de la France.

Mais revenons aux navires...

Depuis

Jean-Baptiste

Colbert

(1619-1683),

au

17ème

siècle,

on

cherche

à

se

donner les moyens de rivaliser avec les flottes anglaise et hollandaise.

La

construction

d'un

navire

met

en

jeu

des

savoir-faire

complexes

c'est

pourquoi

Colbert

décide

de

rationaliser

l'art

de

construire

des

navires,

mais

utilise

également

l'espionnage

pour

récupérer

les

secrets

de

construction

des

flottes anglaise et hollandaise...

Il y a trois chantiers navals ou arsenaux qui sont désignés en France :

Toulon sur la Méditerranée, Brest et Rochefort sur l'océan Atlantique.

La

Pérouse

connaît

bien

les

inconvénients

des

navires

choisis

lors

des

voyages

précédents

et

il

écarte

immédiatement

les

vaisseaux

et

frégates

qu'il

juge totalement impropres à un voyage d'exploration.

En

accord

avec

Charles-Pierre

Claret,

comte

de

Fleureu

(1738-1810),

il

opte

pour

des

flûtes

ou

des

gabares

qui,

à

dimensions

égales,

ont

un

volume

de

cale plus important que celui d'une frégate.

Les

cales

de

9m

de

large

permettaient

de

stocker

vivres

et

matériel

à

échanger avec les insulaires.

Ces

gabares

devaient

être

récentes

et

que

leur

poids

devait

être

compris

entre 500 et 600 tonneaux.

Le

6

mars

1785,

le

maréchal

de

Castries

(1727

–

1801),

ministre

de

la

Marine,

désigne

la

flûte

"Le

Portefaix"

du

port

de

Rochefort

et,

trois

jours

plus

tard,

la

gabare "L'Utile", comme navires de l'expédition.

Le

"Portefaix"

qui

deviendra

la

"Boussole"

est

une

gabare

de

550

tonneaux

construite

à

Bayonne

en

1781-1782

sur

les

plans

de

l'ingénieur

Jean-Joseph

Ginoux (1723-1785).

Lancée

en

mai

1783

a

déjà

navigué

et

il

s'est

échoué

deux

fois

sans

grands

dommages.

Le

devis

de

retour

de

campagne

montre

que

les

réparations

à

effectuer

sont

de

peu d'importance.

Les

archives

de

Rochefort

nous

apprennent

que

Le

Portefaix

était

armé

de

quatre canons de 6 livres.

Sa

longueur

de

coque

était

de

41,27

mètres,

et

sa

largeur

maximale

de

8,77

mètres.

Cette

embarcation

possédait

un

entrepont

sous

le

pont

de

la

batterie,

ce

qui

permettait

de

la

doter

d'emménagements

assez

comparables

à

ceux

d'une

frégate.

Également

construite

à

Bayonne,

la

gabare

"L'Utile",

de

350

tonneaux,

a

été

lancée en avril 1784.

Sa coque mesure 36,40 mètres de long sur 8,77 mètres.

Aussi

large

que

Le

Portefaix,

L'Utile

est

moins

longue

et

sa

vitesse

est

probablement moindre.

Le plus gênant est qu'elle n'a pas d'entrepont.

Pour

les

besoins

de

l'expédition,

les

gabares

subiront

un

bon

nombre

de

transformations.

Sur

l'Utile,

le

placement

d'un

entrepont,

apportera

encore

une

différence

à

son

tirant d'eau, mais aussi réduira l'espace de chargement.

Plus

grave

encore,

avec

l'augmentation

du

tirant

d'eau,

il

devient

dangereux

d'ouvrir

les

hublots

indispensables

pour

ventiler

l'entrepont,

car

ils

seraient

trop proches de la flottaison.

Le

3

avril

1785,

le

comte

de

Latouche-Tréville

(1745-1804),

commandant

de

la

marine

à

Rochefort

en

informe

et

deux

jours

plus

tard,

les

travaux

sur

"L'Utile"

seront définitivement arrêtés.

Elle sera remplacée par "L'Autruche", du port de Brest.

Gabare,

construite

au

Havre

en

1781

également

par

Jean-Joseph

Ginoux,

elle

est identique au Portefaix.

Elle

a

été

mise

sur

cale

au

Havre

en

juin

1781

et

lancée

en

février

de

l'année

suivante.

Comme

les

deux

navires

sont

rigoureusement

les

mêmes,

on

pourra

optimiser

les

travaux

en

les

équipant

de

la

même

manière

en

réalisant

des

opérations rapides et peu coûteuses.

Pendant

que

Fleuriot

de

Langle

supervise

les

travaux

de

L'Autruche,

"La

Pérouse" prend en charge ceux du Portefaix.

Les travaux principaux seront :

Artillerie

portée

à

douze

canons

de

6

livres,

ce

qui

oblige

à

percer

quatre

sabords supplémentaires sur chaque bord.

Initialement

prévu

pour

4

officiers,

l'aménagement

des

quartiers

pour

les

officiers (9) et savants (10) (considérés comme officiers).

Les

deux

bâtiments

vont

recevoir

des

mâtures

semblables,

permettant

d'échanger, le cas échéant, leurs mâts et voiles de rechange.

La cuisine est un élément important.

Elle

ne

doit

pas

trop

encombrante

et

sa

consommation

en

bois

doit

être

raisonnable et ne doit pas provoquer un incendie à bord.

Les

cuisines

traditionnelles

(en

fer)

ne

donnent

pas

satisfaction

et

sont

trop

gourmandes en bois et les aliments sont soit cru ou complètement brûlés.

Fleuriot

de

Langle

termine

la

mise

au

point

d'une

cuisine

à

laquelle

il

a

fait

adapter une cucurbite, sorte d'alambic destiné à distiller l'eau de mer.

Donnant

entièrement

satisfaction,

on

installe

une

semblable

sur

La

Boussole,

de manière que les deux frégates aient des équipements semblables.

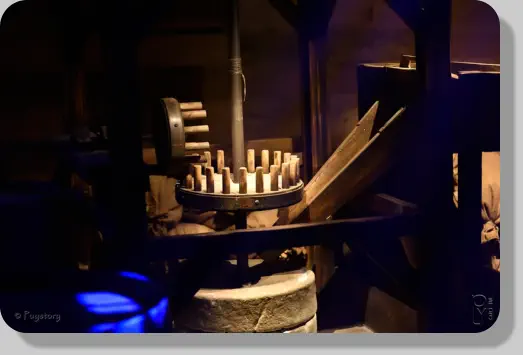

On

ajouta

aussi

un

moulin

à

vent

sur

le

"Portefaix",

afin

de

procurer

de

la

farine

fraîche à l'équipage.

Fin

mai,

les

deux

flûtes

sont

officiellement

appelées

frégates

pour

des

raisons

de

prestige.

Le

Portefaix

devient

"L'Astrolabe"

et

L'Autruche

"La

Boussole"

puis,

sans

qu'on

sache exactement pourquoi, une note du 26 juin inverse les deux noms.

Il

a

été

dit

que,

le

roi

Louis

XVI

ayant

confondu

les

deux

navires,

ses

subordonnés

avaient

entériné

l'erreur

puisque,

contrairement

au

commun

des mortels, le roi ne saurait se tromper !

La

Pérouse

embarqua

de

nombreux

animaux

vivants,

nourriture,

arbres

et

arbustes,

serres

portatives,

de

la

verroterie

à

échanger

avec

les

indigènes,

et

une grande quantité de matériel (haches, herminettes, couteaux...).

Chaque

navire

embarque

les

pièces

nécessaires

à

la

maintenance

et

à

la

réparation des bateaux, partis pour quatre ans.

Les

voies

d'eau

seront

calfatées

d'un

mélange

de

goudron

et

D'étoupe

par

les

charpentiers

et

les

calfats,

les

voiles

déchirées

seront

aussitôt

reprisées

par

les

maitres-voiliers,

les

pierriers

éventuellement

mis

en

batterie

par

les

canonniers...

Il

fit

nommer

à

la

tête

de

l'ASTROLABE

son

ami

FLEURIOT

de

LANGLE

et

lui

adjoint le Chevalier de MONTY (1753 – 1788).

La plupart des membres de l'équipage choisit par La Pérouse, étaient bretons.

Sur

l'Astrolabe,

commandé

par

La

Pérouse,

embarquent

10

officiers

qui

forment

l'état-major,

1

chirurgien

et

9

officiers

mariniers

et

pilotes

et

20

canonniers

et

fusiliers.

L'équipage

compte

encore

10

charpentiers

(chargés

des

pièces

en

bois),

des

calfats

(chargés

de

l'étanchéité

du

navire),

des

voiliers

(chargés

de

l'entretien

des voiles).

Le

reste

de

l'équipage

se

compose

de

gabiers,

timoniers

et

matelots,

de

7

domestiques et chef-coq, boulanger, boucher, tonnelier, forgeron....

Comte

d'Hector,

commandant

de

la

marine

à

Brest

présente

des

bateaux

sur

mesure et dit :..

"

J'ai personnellement supervisé l'aménagement des navires de l'expédition.

Nous

avons

choisi

des

bâtiments

de

transport

solides,

spacieux,

à

fond

plat.

Les deux bateaux sont spécialement préparés pour cette longue expédition.

Les

mâts

sont

changés,

la

coque

est

renforcée

par

des

boulons

de

cuivre,

puis

ils sont calfatés et radoubés à neuf.

Enfin,

on

construit

les

chaloupes

d'exploration,

certaines

embarquées

en

pièces

détachées.

A

bord,

on

installe

les

cuisines,

on

équipe

les

logements,

puis

on

embarque

le

matériel

de

rechange,

les

vivres

pour

deux

ans,

l'équipement

scientifique

et

les

marchandises d'échange.

Fin juillet 1785 tout est prêt

."

Le 1er AOUT 1785, l'ASTROLABE et la BOUSSOLE levèrent l'ancre à BREST pour un long périple de 4 ans autour du monde.

L'ASTROLABE sombre en 1788 à VANIKORO, brisée sur des récifs une nuit de tempête à quelques encablures de la BOUSSOLE.