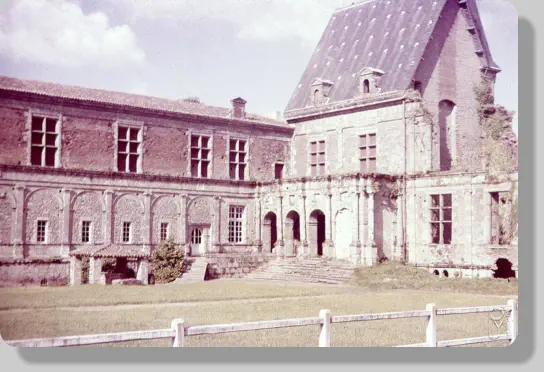

En 1978, Puy du Fou est une carcasse décharnée.

D'un aspect imprévu, le château enchante l'œil.

Face au couchant, des pans de murs ruinés baignent dans des flaques de boue.

Une

fois

le

porche

franchi,

on

pénètre

dans

la

cour

carrée

autour

de

laquelle

s'ordonnent les bâtiments.

Les

deux

tours

octogonales

de

l'aile

nord

rappellent

ce

que

fut

la

demeure

au

XVème siècle.

La

partie

principale

du

château

se

compose

de

deux

corps

de

bâtiments

réunis

autour d'un escalier somptueux enrichi d'un péri à arcades et colonnes.

Premier regard, première passion.

Le

granit

roux

des

Mauges

aux

gros

grains

de

mica,

les

tuiles

creuses,

les

briques roses, donne à l'ensemble une allure sobre et élégante.

Les tons pastel des tuiles et des briques tranchent habilement sur le granit.

Et

lorsque

le

soleil,

dans

un

ciel

bleu

de

mer,

éclaire

sa

façade,

le

Puy

du

Fou

rayonne de pureté.

L'éblouissement gagne le visiteur : délicatesse et raffinement.

Les

blocs

de

granit

s'écartent

sous

la

pression

des

racines

sauvages

et

des

paquets d'herbes folles.

Sur

les

caissons

Renaissance,

une

pellicule

verte,

algue

ou

champignon,

retient

une humidité sournoise qui pénètre la pierre.

La grande cour intérieure donne des allures de grosse ferme.

Au sol, des lapins s'agitent dans leurs clapiers.

Plus haut, sur des meneaux brisés, perchent des coqs, surveillant leur harem.

Dans

les

airs,

tournoient

des

nuées

de

corbeaux

dont

les

nids

se

détachent

sur

un ciel indifférent gorgé de nuages froids.

L'usure

du

temps

et

l'incurie

des

hommes

ont

eu

raison,

en

un

siècle,

de

sa

partie

centrale

très

certainement

copiée

sur

le

péri

de

Lebreton

à

Fontainebleau.

La

nuit,

une

chouette-effraie

crie

et

redonne

vie

à

cette

énigme

de

blocs

effondrés, de corniches rousses de mousses.

Cette chouette est un lien.

Se

souvient-elle

et

imite-t-elle

le

cri

des

hommes

qui,

dans

ce

pays,

ressemble

au sien ?

Ces

hommes

qui

ont

défendu

leur

château

contre

les

colonnes

infernales

de

Turreau.

1794,

l'année

de

sang,

qui

crucifia

ce

pays

de

son

épée

de

feu,

lui

enlevant

une

âme sur deux, anéantissant tous ses villages, incendiant ses bois et ses champs.

Le

souvenir

des

reflets

de

fer

et

de

feu

des

guerres

de

Religion

s'était

estompé,

depuis

si

longtemps,

lorsque

la

plus

injuste

des

répressions

s'abattit

sur

ce

peuple

de

paysans

et

d'artisans,

au

nom

de

la

liberté,

de

l'égalité

et

de

la

fraternité.

Devenu

inutile,

restreint

à

un

rôle

de

symbole

déformé

dans

l'esprit

des

volontaires

parisiens,

le

château

ne

pouvait

être

qu'une

cible

facile

et

sans

grand danger pour les incendiaires.

Puis,

destin

commun

aux

chefs-d'œuvre

en

péril,

il

offrit

ses

cicatrices

aux

villageois ayant leur foyer à construire ou à reconstruire.

Triste

dépeçage

justifié

par

les

nécessités

d'un

pays

exsangue

aux

survivants

hagards.

Mais

les

Vendéens,

peuple

secret,

peuple

généreux

et

méfiant,

se

renfermeront

derrière

une

pudeur

qui

en

fait

des

géants

et

ne

parleront

plus

de

ce

qu'ils

n'oublieront jamais.

Pendant

un

siècle

et

demi,

les

murs

du

Puy

du

Fou

braveront

un

destin

scellé

d'avance.

Lente

érosion

des

souvenirs

et

des

pierres,

jusqu'au

jour

où

en

1978,

une

nouvelle

aventure

attend

le

château

dont

le

nom

secret

provoque

à

lui

seul

l'enchantement.

Un

jour,

l'École

Nationale

d'Administration

(l'ENA,

comme

on

dit)

allait

accueillir

un

jeune

et

brillant

lauréat

qui,

pour

l'instant,

planchait

sur

ses

manuels.

Etudiant

aux

champs

avant

de

devenir

sous-préfet,

allongé

sur

l'herbe,

face

au

château enflammé par les chauds rayons de soleil d'une fin d'été.

Manuels

dans

la

main

gauche,

mais

bloc

de

papier

dans

la

droite,

sur

lequel

une

fine

écriture

dessinait

une

mise

en

forme

de

l'histoire

à

la

dimension

des

hommes et des femmes du pays du Puy du Fou.

Au printemps 1977, le département de la Vendée vient d'acheter ces ruines.

Alors,

commence

l'itinéraire

d'abord

solitaire

de

ce

fils

du

pays

qui

allait

déclencher

une

réaction

en

chaîne

engendrant

une

série

d'opérations

collectives

à

vocation

culturelle,

inspirée

par

une

pensée

claire,

et

aussitôt

prise

en main par les populations du Haut-Bocage.

La plus importante est la renaissance du rôle social du château en pays rural.

Puisque

tout

commence

par

la

soif

culturelle,

les

ruines

du

château

allaient,

en

quelques

mois,

devenir

une

fourmilière

et

l'amorce

du

plus

grand

centre

culturel de la région.

Une

multitude

d'actions

et

de

créations

allait

éclore

spontanément

du

savoir

faire

des

acteurs

du

"Spectacle

du

Puy

du

Fou",

car

le

creuset

est

né

dans

les

textes

et

les

images

de

ce

fils

du

pays,

Philippe

de

Villiers,

et

grâce

à

l'Association pour la mise en valeur du château et du pays du Puy du Fou.

Les

répétitions

de

1978

prouvent

immédiatement

qu'un

nouveau

mode

d'expression

est

né,

qui

s'appellera

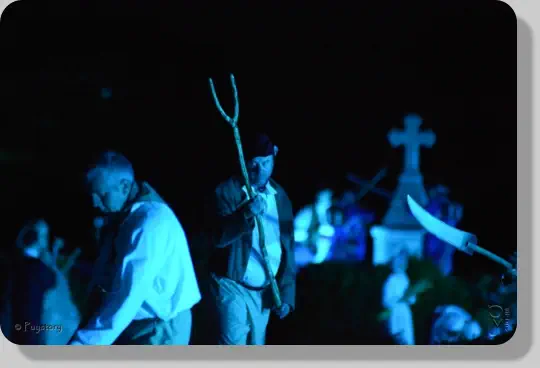

"Cinéscénie",

cinéma

vivant

de

plein

air,

en

direct, par des acteurs qui se souviennent et refont les gestes de leurs anciens.

Fêtes

et

labeurs

autour

des

quintaines

du

Moyen

Age,

danses

et

travaux

des

champs

le

long

du

passage

légendaire

de

François

Ier

au

château,

saines

colères

pour la liberté de croire et de penser, modernismes et guerres mondiales.

Fil

conducteur,

témoin

immuable

de

tous

les

temps

:

le

paysan

vendéen,

Jacques Maupillier.

Un

symbole

parmi

des

millions

d'ancêtres,

hier

la

faux

à

la

main

et

aujourd'hui

manipulant

des

amplificateurs,

des

lasers,

des

jets

d'eau

ou

de

géantes

brioches.

Ce pays caché a retenu son souffle car au départ, les notables craignent l'échec.

Mais les Vendéens ont compris l'importance du spectacle et se sont reconnus.

C'est encore leur victoire.

Le

miracle

de

leur

château

va

leur

donner

de

nouvelles

raisons

de

vivre

et

de

se

dépasser,

subjugués

par

un

phénomène

que

l'on

croyait

périmé,

le

bénévolat

absolu.

La Vendée n'était plus un pays perdu, oublié, méprisé.

La

caricature

que

l'on

avait

voulu

donner

de

ce

pays

de

bocage,

de

marais,

de

landes et de plaines, pendant des décennies, vola en éclats en un soir.

Le bâtiment en lui-même n'est pas le sujet du spectacle.

Château

vivant,

propriété

sentimentale

d'un

pays,

il

est

un

catalyseur

entre

le

cœur des Vendéens et l'âme de leur terre.

Le

produit

en

est

un

phénomène

social

unique,

dépassant

la

beauté

et

la

charge

émotionnelle

d'une

prestation

qui

est

pourtant

une

réussite

d'originalité

avoisinant la perfection.

Les Puyfolais veillent sur lui, le château de tout un peuple.

En

foulant

la

terre

de

sa

cour,

chacun

s'y

sent

à

la

fois

le

propriétaire

et

le

serviteur.

Pourquoi le Puy du Fou ?

On

songe

à

quelque

lieu

étrange

enrobé

d'un

puissant

mystère,

dont

l'origine

nous plongerait au cœur d'une histoire lointaine et tourmentée.

Le détour toponymique nous aide à en comprendre le sens exact.

Les

"Puy"

sont

nombreux

en

France

et

signifient

toujours

une

élévation,

depuis

la montagne altière jusqu' à la paisible butte.

Promontoire qui dissimule les vallées, son origine latine révèle un podium.

Le

substantif

qui

le

caractérise,

facile

à

traduire

désigne

un

arbre,

plus

précisément un hêtre.

Un

demi-siècle

avant

Jésus-Christ,

lors

de

l'occupation

romaine,

cette

colline

devait être boisée.

Plusieurs hêtres dominaient alors le paysage.

L'histoire est assez imprécise et le lieu garde encore tout son mystère.

Il

faut

bien

dire

que

le

Château

du

Puy

du

Fou

était

alors

le

siège

de

légendes

et

d'anecdotes peu flatteuses.

Mais le château de Puy du Fou est le présent lié au passé.

Le

château,

dont

les

grandes

lignes

Renaissance

se

sont

brisées

dans

des

volutes

de

charpentes

en

feu,

était

la

plus

perdue

des

ruines,

au

fond

d'un

des

terroirs les plus secrets.

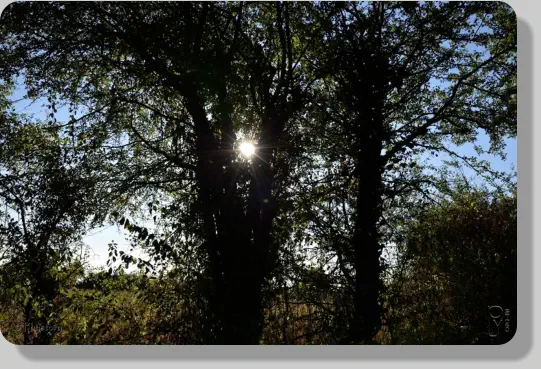

Le Bocage vendéen est l'équilibre même de la nature.

Son

relief

est

à

l'image

des

cartes

de

Noël

émaillées

de

paillettes

de

notre

enfance, avec des petits chemins qui se perdent derrière des collines basses.

Mais

ses

floraisons

ont

la

violence

d'un

sacre

et

les

versants

se

couvrent

de

bleu, de mauve ou de jaune.

Les Vendéens sont de cette sorte.

Ce

peuple

qui

regarde

le

monde

à

travers

des

rideaux

de

lin

fermés

est

capable

de réveils et de colères cosmiques.

Ces

gens

n'aiment

pas

que

d'autres

pensent

à

leur

place

et

leur

dictent

leur

bonheur.

Leur silence est observation, ou désapprobation.

Leur

fureur

est

générosité.

Une

expérience

comme

celle

du

Puy

du

Fou

peut

se

faire partout, mais la dimension du phénomène social est ici exceptionnelle.

Ici,

une

population

a

décidé

qu'une

ruine

serait

à

la

fois

église,

école,

terrain

de

spectacle, centre de méditation, stade.

Aspiration

collective,

fraternelle,

inspirée

par

un

chef

naturel

et

le

contraire

d'un embrigadement de masse ou de loisirs programmés.

Du Marais à la Loire, de la Plaine au Pays de Retz, le terrain semblait vierge.

Mais

lorsque

la

baguette

du

magicien

commença

à

jouer,

les

silhouettes

sortirent

de

partout,

étonnées

d'être

si

nombreuses,

si

jeunes

et

enthousiastes,

si désintéressées.

Ils

se

déclarèrent

chez

eux,

dans

ce

château

pathétique,

dont

aucun

motif

ne

reflète la prétention, mais dont chaque pan de mur a un air de dignité innée.

Fierté de vivre et de mourir debout, mais en toute simplicité....

Un château sans histoire.

Il n'est pas de ces grands navires qui ont marqué les itinéraires de l'histoire.

Il

reflète

la

vie

d'un

pays,

d'une

petite

noblesse

très

attachée

et

liée

à

ses

paysans.