Avant

la

révolution

française,

la

société

française

est

divisée

en

3

ordres

:

le

clergé,

la

noblesse

et

le

tiers

état

(députés

aux

États

généraux

qui

représentaient les villes privilégiées).

Cette

société

d'Ancien

Régime,

héritée

du

Moyen-Âge,

compose

une

société

inégale.

La France est divisée en provinces, ville et corporations.

Les lois et règlements varient au gré du découpage.

Certains paient l'impôt, d'autres pas.

Avec le Siècle des lumières, les critiques s'élèvent parmi les philosophes.

Avec eux, une nouvelle réflexion voit le jour.

L'individu l'emporte sur la société ; la société ne dépend plus des ordres.

Sous le règne de Louis XVI, les critiques se poursuivent.

La

France

se

trouve

affaiblie

par

les

mauvaises

récoltes

de

la

fin

des

années

1780.

Le

déficit

budgétaire

est

de

56

millions

de

livres

et

la

Guerre

d'indépendance

américaine en est une des principales causes.

Le manque d'unicité des lois se trouve contesté par le tiers état, qui regroupe à lui seul 97 % de la population française.

Des

mesures

jugées

comme

vexatoires

attisent

les

tensions

3

mois

suffisent

à

faire effondrer l'ancien régime.

Janvier

1789,

face

à

une

situation

politique

et

financière

catastrophique,

Louis

XVI convoque les états généraux.

Cette assemblée réunit les 3 ordres.

Elle peut décider la levée de nouveaux impôts et engager la réforme du pays.

4-5

mai

1789,

l'ouverture

des

états

généraux

à

Versailles

marque

le

début

de

la

Révolution française.

La

noblesse

est

représentée

par

270

députés,

le

clergé

par

291

députés

et

le

tiers

état par 578 députés.

Clergé

et

noblesse

souhaitent

que

le

vote

ait

lieu

par

ordre,

assurant

ainsi

la

majorité.

Le tiers état réclame aussi le vote par tête afin de pouvoir débattre en commun.

Devant

la

résistance

du

tiers

état,

clergé

et

noblesse

renonceront

à

leurs

privilèges fiscaux.

Le 10 juin 1789, le tiers état invite les députés du clergé et de la noblesse à les rejoindre.

Quelques membres s'unissent au tiers état.

On assiste ainsi à une révolution à caractère juridique.

Les ordres se fondent en une seule assemblée.

Le

17

juin

1789,

le

groupe,

représentant

96

%

de

la

population

française,

se

proclame "Assemblé nationale".

Il

fait

acte

de

souveraineté

en

matière

d'impôt

et

décide

d'élaborer

une

constitution limitant les pouvoirs du roi.

La

souveraineté

réside

désormais,

non

plus

dans

la

personne

du

monarque,

mais dans la nation.

Le

20

juin

1789,

constatant

que

les

États

généraux

lui

échappent

et

que

la

monarchie est contestée, Louis XVI fait fermer la salle de réunion.

L'Assemblée générale se réfugie dans la salle du jeu de paume.

Les

députés

font

le

serment

de

ne

pas

se

séparer

avant

d'avoir

rédigé

une

constitution pour le pays.

Le 09 juillet 1789, l'Assemblée nationale devient constituante.

Dans

la

nuit

du

04-05

août

1789,

on

assiste

à

l'abolition

des

privilèges

féodaux.

Le 26 août 1789, date de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen.

Le 03 -13 septembre 1791, l'Assemblée nationale constituante vote la première Constitution mais l'insurrection du 10 août 1792 l'enterre.

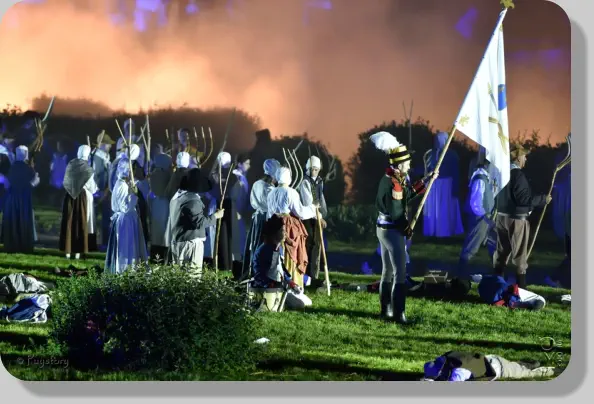

Mars 1793, voit le soulèvement Vendéen.

Avec

la

mort

du

roi,

la

convention

franchit

un

nouveau

pas

dans

le

cours

de la révolution.

Il n'est plus possible de revenir en arrière.

Les

divisions

s'aggravent

entre

les

révolutionnaires

partagés

entre

Girondin,

Montagnard

et

les

sans-culottes

et

chacun

surenchérit

sur

l'autre dans la course au pouvoir.

Devant

la

menace

qui

surgit

avec

l'entrée

en

guerre

de

l'Angleterre,

le

décret

du

24

février

1793,

qui

institue

la

levée

des

300.000

hommes

paraît

s'imposer.

Ce

décret

va

devenir

l'occasion

de

la

guerre

civile

au

sur

de

la

Loire,

connue sous le nom de guerre de Vendée.

Même si ce conflit prend largement naissance en Loire inférieure.

Les exigences amenées par ce décret peuvent paraître limitées.

Chaque

département

doit

envoyer

aux

frontières,

contre

les

ennemis,

de

3

à

4000

jeunes

gens

choisis

par

tirage

au

sort

parmi

les

célibataires

de

plus

de 18 ans.

C'est donc une dizaine d'hommes qui doivent partir de chaque canton.

C'est un faible nombre, mais toutes les communes sont concernées.

Cet effectif doit être choisi parmi les hommes qui ne sont pas déjà gardes nationaux ou volontaires aux armées.

En

fait,

il

faut

choisir

parmi

les

hommes

qui

non

pas

manifesté

d'enthousiasme pour la révolution.

Tout

se

conjugue

pour

que

les

ruraux

récalcitrants

s'opposent

au

tirage

au

sort,

au

moment

où

la

défense

du

pays

et

l'avance

rapide

de

la

révolution rendent les Parisiens intransigeants.

La

levée

des

300.000

hommes

provoque

des

émotions,

voire

des

soulèvements dans tout le pays.

Les

Bretons

du

Finistère,

de

l'Ille-et-Vilaine

et

du

Morbihan,

les

Alsaciens,

des

paysans

du

Nord

et

ceux

du

Puy-de-Dôme

sans

oublier

ceux

de

la

Côte

d'Or,

manifestent

violemment

leur

refus

de

participer

au

tirage

au

sort

et

forment

des

groupes

armés

qui

chassent

les

patriotes, abattent les arbres de la liberté et parcourent les campagnes.

Pour

les

Conventionnels,

la

menace

essentielle

vient

d'abord

de

Bretagne

et

de

Paris,

ils

réclament

des

mesures

exceptionnelles

contre

l

e

s

insurgées.

La mobilisation en Vendée est forte face au tirage au sort.

C'est le 12 mars 1783 à Saint-Florent-le-Vieil que l'insurrection s'éveille.

Le Voiturier, Jacques Cathelineau se met à la tête de paysans.

Le

19

mars,

la

Convention

vote

la

peine

capitale

contre

tous

les

habitants

se

rebellant. La Révolte grandit encore chez les paysans.

Le mois de mars enflamme toute la Vendée.

En

3

mois,

les

troupes

royalistes

passent

de

quelques

dizaines

de

paysans

à

100.000.

L

e

s

commissions

militaires

ont

pour

objectif

de

juger

"les

émigrés

pris

les

armes

à

la main, ayant servi contre la France".

Dès

le

début

de

la

Révolution

française,

les

royalistes

en

mesure

de

fuir

la

France s'exilent et trouvent refuge dans le reste de l'Europe.

La

définition

des

ennemis

de

la

république

n'aura

de

cesse

de

s'étendre

à

tous

les individus hostiles à la république.

Les

municipalités

sont

habilitées

à

perquisitionner

chez

les

citoyens

dont

le

comportement

semble

suspect,

provoquant

ainsi

le

mécanisme

des

dénonciations.

Les détenus de Noirmoutier sont tous conduits en prison sur dénonciation.

Un

individu

pouvait

avoir

jusqu'à

20

dénonciations

contre

lui

sans

nécessité

de les prouver.

A la reprise de l'île par les républicains le 3 janvier 1794, trois représentants du peuple arrivent à Noirmoutier.

Pierre-louis Prieur de la Marne, Louis Turreau et Pierre Bourbotte.

Ces

députés,

envoyés

par

la

Convention

en

province,

contrôlent

l'exécution

des

décisions du pouvoir central, le Comité de salut public.

En

seulement

6

jours,

ils

mettent

en

place

la

"justice

révolutionnaire"

par

le

biais des commissions militaires.

Les

républicains

en

place

sur

l'île

et

réunis

dans

les

commissions

militaires

déclarent chaque personne suspecte de façon expéditive sans réel jugement.

La première commission militaire (04 janvier 1794).

Cette

première

commission

est

davantage

commandée

par

la

vengeance

que

par

l'esprit de justice.

Elle est à l'origine de 1800 royalistes exécutés sur l'île.

Les

très

rares

documents

conservés

sur

l'activité

de

cette

commission

nous

permettent d'indiquer que tous les prisonniers ont été envoyés à la mort.

Les deux commissions militaires suivantes.

La commission "Collinet" du 30 avril 1794.

A

la

différence

de

la

première

commission,

elle

est

constituée

d'un

tribunal

avec

un greffier en chef du nom de Rousseau, un accusateur public, un secrétaire-adjoint et un commis huissier.

Elle se doit de juger tous les prévenus incarcérés dans les 3 maisons d'arrêt de l'île (le château, l'église et la maison de Tinguy).

Elle prononce 26 peines de mort, 20 détentions et 45 acquittements.

Il faut ajouter à ce décompte, la forte proportion de décès dans les prisons.

La commission "d'Angers" (10 juin1794).

Les

représentants

du

peuple

estiment

la

commission

"Collinet"

trop

lente

et

les membres sont renouvelés.

Son

président

et

son

vice-président

sont

nommés

au

tribunal

révolutionnaire

de

Paris

à

compter

du

24

juin,

empêchant

ainsi

la

commission

de

se

réunir

à

Noirmoutier.

Il

faut

attendre

la

nomination

d'un

nouveau

président

et

d'un

nouveau

vice-

président le 11 juillet pour que la commission reprenne ses activités.

Au

total,

elle

a

prononcé

49

peines

de

mort,

un

nombre

incalculable

de

détentions,

18

déportations

et

576

remises

en

liberté.

Depuis

1793,

la

guerre

a

épuisé les troupes et le pays.

Robespierre est arrêté et guillotiné en juillet 1794.

Les

membres

du

Comité

de

salut

public,

acteurs

de

la

Terreur,

sont

jugés

et

exécutés.

Au

mois

d'août

1794,

Hoche

et

Canclaux,

tous

les

deux

favorables

à

une

politique

de

pacification,

se

voient

confier

respectivement

l'Armée

des

Côtes

de

Brest et l'Armée de l'Ouest.

La

fin

de

l'année

1794

voit

l'arrivée

au

pouvoir

de

révolutionnaires

modérés

qui

vont gracier les prisonniers.

Le contexte devient alors favorable aux discussions pour ramener la paix.

Un

nouveau

climat

sur

le

plan

international,

la

France

est

en

conflit

avec

les

monarchies d'Europe depuis 1792.

Au milieu de l'année 1794, la France connaît une série de victoires.

Au début de l'année 1795, plusieurs traités de paix sont signés.

La France peut ainsi mobiliser davantage de forces en Vendée.

Sur le plan national, un mouvement plus modéré s'installe.

Le

voile

est

levé

sur

les

atrocités

commises

contre

les

royalistes

(hommes,

femmes, enfants).

L'opinion publique condamne les massacres réalisés au nom de la République.

Le

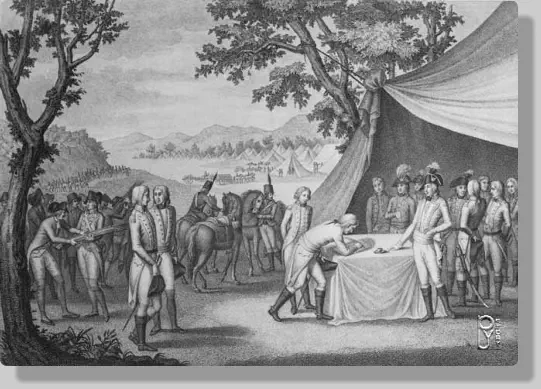

traité

de

la

Jaunaye

(12-17

février

1795)

Charette,

reconnu

général

en

chef

de

l'Armée catholique et royale du Bas-Poitou, est convoité par les républicains pour engager des négociations.

Celles-ci se déroulent près de Nantes, au château de la Jaunaye, en février 1795, à la demande des républicains.

Ils

s'engagent

à

laisser

libre

le

culte

des

prêtes

réfractaires,

à

ne

pas

lever

de

soldats

ni

d'impôts

pendant

10

ans,

à

accepter

que

les

soldats

vendéens

soient chargés du maintien de l'ordre dans la région.

En contrepartie, les Vendéens de Charette doivent reconnaitre la République.

Le

"Traité

de

la

Jaunaye"

rejette

la

cause

de

la

guerre

sur

les

"terroristes

vaincus" (sans-culottes et amis de Robespierre).

Il

conclut

à

l'intégration

des

Vendéens

armés

dans

la

garde

territoriale,

à

l'indemnisation

des

habitants

(20

millions

de

Francs

prévus)

ainsi

qu'à

une

aide pour la reconstruction et au retour de leurs biens.

Ce traité est ratifié par les troupes vendéennes de Sapinaud de la Verrie.

Stofflet

ainsi

qu'une

partie

des

officiers

de

Charette

attendent

le

2

mai

1795

pour signer la paix.

À partir de l'été 1795, Charette reprend la lutte.

Les

exécutions

de

Stoffet

et

de

Charette,

début

1796,

permettront

de

renouer

avec la paix.

Elle

revient

difficilement

et

il

faut

attendre

plusieurs

années

pour

que

la

région revienne sous contrôle.

Le "Traité de Montfaucon" en janvier 1800, signera véritablement la fin de la guerre de Vendée.

La Révolution française a entrainé des bouleversements dans la société.

Les droits et privilèges féodaux ont été abolis.

Les revenus financiers qui leur sont attachés sont supprimés.

Des émeutes ont éclaté, des hôtels particuliers sont pillés.

Les

membres

de

la

noblesse

craignent

pour

leurs

biens

et

leur

personne

et

vont

alors émigrer vers les monarchies d'Europe.

Le

frère

du

roi,

le

comte

d'Artois,

les

courtisans

comme

Paulignac

quittent

la

France dès 1789.

Les

principautés

allemandes,

les

états

de

la

couronne

d'Autriche

ou

d'Angleterre

sont

des

refuges

où

tous

affluent

dès

que

le

roi

tente

la

fuite

de

Varennes

en

1791.

Abbés,

militaires,

hommes

de

cour,

de

loi

ou

de

finance,

de

Versailles,

de

Paris

mais

aussi

de

province

suivent

cette

nouvelle

vague

d'émigration

et

"prennent

les chemins de Coblence".

Une

partie

des

émigrés

va

ainsi

combattre

la

Révolution

française

de

l'extérieur,

l'autre tente de se mettre à l'abri.

Face

à

cette

émigration

et

ces

armées

menaçant

la

République,

des

lois

sont

votées

pour

restreindre

la

mobilité

des

nobles,

confisquer

les

biens

des

émigrés,

puis finalement pour les condamner à mort.

Les royalistes restés en France espèrent des secours apportés par la royauté anglaise.

L'île de Noirmoutier, un espoir ?

La conquête de l'île par Charette en octobre 1793 vaut de l'or pour les troupes royalistes.

Noirmoutier est un port et apporte un espoir pour l'arrivée des secours.

Les

royalistes

étaient

en

situation

de

communiquer

avec

le

dehors

et

de

recevoir

les

secours

dont

ils

avaient

besoin

pour

poursuivre

la

guerre

contre les troupes de la Révolution.

Sachant que le comte d'Artois se trouve près des côtes anglaises, Charrette va solliciter le secours de l'Angleterre depuis l'île de Noirmoutier.

Pour le débarquement des émigrés, l'Angleterre préfère la Bretagne à la Vendée trop éprouvée par la guerre.

Les

républicains

mettront

un

terme

à

toute

tentative

de

débarquement

anglais

le 21 juillet 1795 à Quiberon.

L'expédition de l'île d'Yeu.

Le

12

septembre

1795,

à

bord

du

navire-amiral

anglais

Jason,

le

comte

d'Artois rejoint l'île d'Houat, refuge des émigrés après la défaite de Quiberon.

Depuis

l'île

d'Houat,

une

attaque

des

royalistes

est

prévue

pour

reprendre

Noirmoutier le 17 septembre 1795.

L'attaque se fera à partir du 22 septembre.

Le

02

octobre,

le

comte

d'Artois

descend

à

l'île

d'Yeu

dans

l'attente

de

Charette afin de prévoir un débarquement sur les côtes vendéennes.

Les

lettres

de

Charette

n'arrivent

pas

jusqu'à

lui

et

les

côtes

vendéennes

se

trouvent jalonnées par les troupes républicaines.

Le

comte

d'Artois

est

contraint

de

rentrer

en

Angleterre

en

novembre

1795

laissant les royalistes sans aucune ai

de.