La Cité Médiévale du Puy du Fou est l'exacte reconstitution d'une ville fortifiée du XVème siècle.

Nous seront très surpris de découvrir le piètre état du système défensif.

En

cette

période

de

paix

relative

et

de

reprise

économique

qui

succède

à

la

guerre

de

Cent

Ans

(1337-1453), la menace d'éventuels conflits semble s'éloigner et les murailles sont négligées.

Au

nord

et

au

sud

de

la

Cité

s'élèvent

deux

châtelets

d'entrée

équipés

d'un

hourd

de

surveillance,

dont l'un est percé d'archères (châtelet nord, près de l'atelier du tailleur de pierre).

Des huchettes masquent les ouvertures des hourds du châtelet sud (face à la chapelle).

Les

tours

reposent

sur

une

base

inclinée,

le

talus,

qui

dissuade

les

échelades

et

favorise

le

rebond

sur

l'ennemi

des

projectiles

lancés

depuis

les

mâchicoulis,

nettement

visibles

au

sommet

de

l'édifice sud, sous les créneaux.

La

porte

nord

est

équipée

d'une

herse,

dont

le

système

à

rouleau

est

visible

dans

la

chambre

de

herse.

On

accède

à

la

porte

sud

par

un

pont

dormant

courbe,

destiné

à

ralentir

la

progression

des

assaillants.

Un pont-levis à flèches permet une fermeture rapide de l'accès.

Les tours des châtelets sont percées de meurtrières dont les formes ont varié au cours des siècles.

Longues

et

étroites

archères

(muraille

et

châtelet

nord)

ou

rondes

canonnières

(châtelet

sud)

apparues au XIVème siècle avec l'invention des armes à feu.

La

tour

située

à

droite

du

pont-levis

est

percée

d'une

baie

en

verre

dont

l'usage

était

encore

rare

et

coûteux au XVème siècle.

Il

s'agit

là

du

signe

de

l'abandon

progressif

des

fonctions

défensives

du

château

au

profit

d'un

usage d'habitation.

La

courtine

a

subi

plus

qu'une

simple

démilitarisation,

un

encorbellement

de

maison

à

pans-de-

bois,

prenant

directement

appui

sur

la

muraille,

forme

une

surprenante

excroissance,

nouvelle

manifestation de l'empiètement progressif de l'espace civil sur l'espace militaire.

Des douves entourent la forteresse mais ne protègent plus la Cité.

Une poterne à deux vantaux donne accès à un lavoir.

Sur

les

parois

des

tours

et

de

la

courtine

apparaissent

des

orifices

carrés,

les

trous

de

boulins,

dans

lesquels étaient fixés les échafaudages lors de l'édification de la place forte.

Au Moyen Age, les villes médiévales sont construites sans ordre et sans plans.

Elle est très animée, autour d'une église ou autour d'une place, d'un château, où les habitants se réunissent.

Ce sont des rues étroites et très sombres, sans trottoirs, boueuses, avec des animaux en liberté.

Certaines rues sont pavées.

Il n'y a pas l'eau courante, il faut se la faire livrer.

On s'éclaire à la lanterne et à la bougie.

Dans les rues, il n'y a pas d'éclairage.

Les

maisons

bourgeoises

sont

peu

à

peu

construites

en

pierre,

suite

à

l'évolution

des

engins

de

construction

et de levage.

Seules les demeures de nobles et de bourgeois possèdent une cuisine et une cheminée.

Au Moyen Âge, la maison de ville comporte en général deux niveaux.

C'est au premier étage que l'on habite, le rez-de-chaussée étant réservé à des boutiques.

Les

maisons

ordinaires,

aux

murs

à

colombages,

sont

assez

étroites,

avec

une

ou

deux

fenêtres

par

étages,

serrées les unes contre les autres.

Constituées

d'un

rez-de-chaussée

de

pierre

et

de

trois

ou

quatre

étages

de

bois

et

de

torchis,

elles

sont

desservies par un escalier à vis.

La couverture du toit est faite de chaume ou de lattes de bois.

Comme

il

y

a

de

gros

risques

d'incendies,

d'autant

plus

que

les

maisons

sont

en

partie

en

bois,

les

habitants

doivent éteindre les lumières lorsque sonne le couvre-feu.

L'espace

commercial

(rez-de-chaussée)

et

l'espace

d'habitation

peuvent

avoir

des

locataires

ou

propriétaires

différents.

Les

habitations

subissent

donc

les

nuisances

(bruits,

odeurs,

poussières,

pollutions...)

engendrées

par

les

boutiques du rez-de-chaussée.

Les magasins sont ouverts sur la rue, mais faute de place, les artisans exposent leurs produits sur la chaussée.

Les jours de marché, les rues s'emplissent de colporteurs, artisans itinérants.

Les

vendeurs

en

profitent

pour

vendre

des

produits

venus

de

pays

lointains,

ou

qu'ils

ont

acheté

dans

les

foires,

les propriétaires des campagnes viennent y vendre des céréales, du vin, des légumes, etc...

Dans

la

rue,

on

trouve

quantité

de

petits

traiteurs

ou

marchands

ambulants

qui

proposent

aux

passants

poêlons de tripes, pâtés de viandes, écrevisses, tortues, saucisses, gaufres ou petits gâteaux.

Car à l'époque, tout le monde ne dispose pas d'une cuisine.

Les foyers les plus modestes n'en sont pas équipés.

Les tavernes y sont très nombreuses et très fréquentées.

Les villes médiévales, attirent aussi de nombreux brigands, des mendiants, des vagabonds, des pauvres.

Il n'y avait aucune police.

Et

de

nuit,

la

rue

devient

le

royaume

des

professionnels du crime.

Dans

les

murs

de

l'habitation

médiévale,

on

trouve

des

petites

niches,

elles

sont

destinées

aux

rangements

ou

à poser des lampes à huile ou des chandelles.

On trouve également différents meubles destinés au rangement : caisses, coffres, dressoirs et armoires.

A partir du XIIIe siècle, les maisons des villes connaissent des progrès en matière d'hygiène et de chauffage.

Ainsi, des éviers, des latrines et des cheminées se retrouvent dans ces bâtiments.

La

cheminée

se

compose

d'un

foyer,

d'une

hotte, et d'un conduit vers l'extérieur.

Elle se trouve rarement dans les édifices antérieurs au XIIIe siècle.

Auparavant, le foyer se trouve dans la cour.

Il intègre ensuite la maison sous la forme d'un feu ouvert au centre de l'habitation avec un trou d'aération.

Pour

limiter

la

perte

de

chaleur,

dans

les

demeures

riches,

on

place

sur

les

murs

des

tentures

qui

retombent

jusqu'au sol.

Jusqu'au XIVe siècle, les fenêtres des maisons n'ont pas de vitres.

Lorsqu'on

en

rencontre

par

la

suite,

elles

se

trouvent

dans

de

riches

demeures

qui

peuvent

seules

se

le

permettre.

Ainsi,

les

ouvertures

sont

rares

car

il

faut

utiliser

des

toiles,

des

parchemins

huilés

ou

des

volets

pour

les

fermer.

Au

milieu

du

XIIIème

siècle,

en

raison

de

l'accroissement

de

la

population,

de

la

raréfaction

de

l'espace

disponible et des contraintes liées au parcellaire urbain, les encorbellements se multiplièrent.

Qu'ils

soient

sur

solives

(maison

du

portraitiste),

sur

entretoises

(maison

du

calligraphe),

sur

piliers

(petite

taverne près de la chapelle), ou une pièce qui prend appui sur la partie extérieure de l'enceinte fortifiée.

Les

maisons

à

pans-de-bois

de

la

Cité

Médiévale,

offrent

le

spectacle

pittoresque

de

leurs

hourdis

en

torchis,

en

moellons

ou

en

tuileau

et

de

leur

charpenterie

complexe

(décharges

en

diagonale,

en

croix

de

Saint-

André, en chevrons...) qui ne permet pas toujours d'éviter le déversement de certaines façades sur la rue.

Nous apercevrons que le dernier étage de la demeure du portraitiste penche de façon inquiétante !

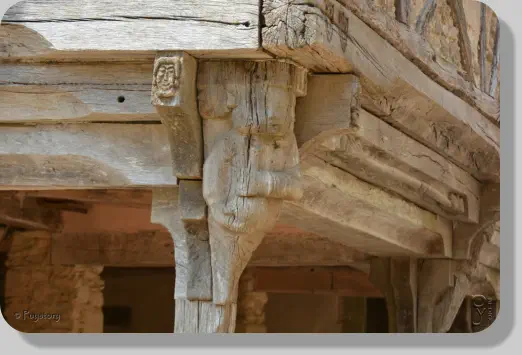

Les maîtres imagiers sculptaient... poteaux corniers, consoles et sablières des plus riches habitations.

L'Estaminet offre au visiteur le spectacle de son étonnant décor.

La

console

de

gauche

est

ornée

d'un

personnage

souriant,

coiffé

de

pampres

et

portant

une

bouteille

tandis

que celle de droite arbore un buste féminin.

L'entretoise inférieure sort de la gueule de deux engoulants en forme de renards.

Elle

est

surmontée

d'énigmatiques

cartouches

portant

les

emblèmes

et

les

initiales

des

artisans

qui

ont

participé à l'édification de la maison.

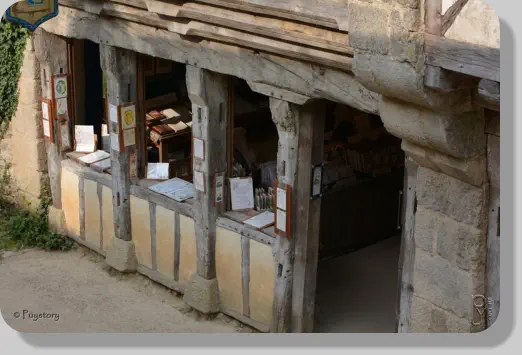

Les échoppes occupaient généralement le rez-de-chaussée des édifices.

Les artisans travaillaient dans leurs ouvroirs qui donnaient directement sur la rue.

Les marchandises étaient exposées sur des étals, comme dans l'atelier du talmelier.

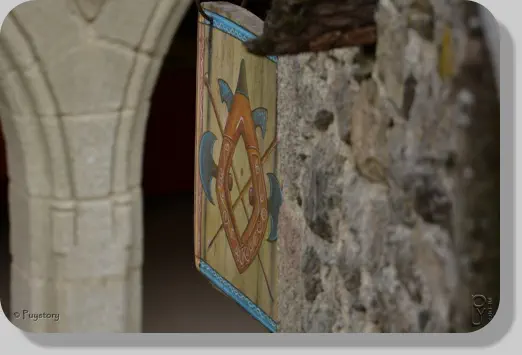

De

nombreuses

enseignes

signalaient

aux

chalands

la

spécialité

de

l'artisan

(tonnelier,

calligraphe,

aubergiste, sculpteur sur bois...).

Elles rappelleront l'importance de l'image dans une société médiévale largement analphabète.